どうせ「オタクの終活」というならば、葬儀でもオタ活したい。戒名に“推し”を入れたい。

俺が死んだら、ハードディスクは中身を見ずに処分してくれ――そんな定型文が生まれるほど、「オタクの終活」といえば集めたデータやグッズの話題が多いです。

確かに、死後のグッズの行方はもちろん心配ですが、しかし、それ以前に我々は葬儀について何も知らないのではないか。

ということで、本記事では葬儀で必要になる「戒名」に焦点を当て、法具による演奏でクリスマスを祝う動画等をニコニコへ投稿しているリアル住職、蝉丸Pさんにインタビューしました。

そもそも戒名とは何なのか? なぜ戒名代は高額なのか?

「自分はこんなオタクだったんだ」、「私はこのコンテンツが好きだったんだ」と伝えられる戒名を付けることは可能なのか?

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』のあのキャラに戒名を付けるなら? 『涼宮ハルヒの憂鬱』、『新世紀エヴァンゲリオン』を戒名に落とし込むとどうなるのか!? 戒名の正しい意味と仕組み、葬儀ビジネスに関わる側の世知辛い事情、オタクならではのこだわりが光る“推し戒名”の可能性まで、たっぷりと話を聞きました。

要約だけ読みたい方はコチラ

■パートナーなし! 子供なし! 親戚づきあいなし! 戒名どころか、葬式がムリかも!?

――「オタクの終活」というとグッズの整理についてよく聞きますよね。

蝉丸P:

私も仲間うちで「遺品の引き渡しは◯◯くんに頼むわ」って話はしますね。

ちゃんと遺言として残してる人は少ないですが。

――グッズも心配ですが、その前にお葬式のことを何も知らないのが不安なんです。

蝉丸P:

そもそも、自分の葬式を出してもらえるかも怪しいんですよね。

親の葬式の方が先だろうし、自分のことまで考えてる人はほぼ居ないかと。

――確かに、そうですよね。

蝉丸P:

日本の葬式って、基本的に子どもがいること前提の社会設計なんです。

例えば、故人の口座からお金を出すのだって銀行にハンコを持って行って、マイナンバーで続柄の照会したり、相続放棄の手続きを集めてようやくできる。そういう、ほぼ馴染みのない複雑な手続きをやる体力、精神力がある子どもがいる前提の仕組みなんです。

私、ニコ生で雑談配信してるんですけど、見てくれている人にもパートナーや子供がいない人は多い。我々のように次の代がいない「末代」が葬式するには、どうするかを考えておかないといけない。

――言われてみれば、私も「末代」ですね(笑)。

蝉丸P:

子供はいない、では親戚は頼れるかと考えると、父母の兄弟が多ければまだ可能性がある。けど、兄弟も自分と大して変わらない年齢だから亡くなってることも多い。

血縁者に頼れないとなると、行政とか地域の福祉事務所のケースワーカーの人に全部丸投げとか、生前に契約できるサービスを利用するとかになりますね。

完全に身寄りの無い人の葬儀を役所経由で頼まれたりもしますが、住んでる所の自治体によって扱いが違うので一概に言えませんし。

――私はそういった準備もできていないですね。

蝉丸P:

普通そうですよ。なかなか備えようがないので。

■戒名への誤解……葬式のためのものでなく「仏門に入った証」

――葬式に関連して「戒名」について知りたいんですが、まず、そもそも戒名ってどういう意味を持つものなんでしょうか。

蝉丸P:

まず最初に諸説あります(笑)。

というのを念頭に、他人の話は「話三割」くらいにして頂きたいんですが日本の仏教の場合、宗派の違いというよりは地域ごとの違いというのが大きくて昔は川一つ、峠一つを超えたら別の国というくらいに地域による差が凄まじいんですよ。

最近有名になってきたお盆に飾るナスとキュウリで作る「精霊馬」なんかも関東の方の風習で、関西だと「見たことない」って人がほとんどなんです。

仏教に属する事柄だけど、そこに地域の伝統や風習が交じるともうカオスな状態で民俗学の分野だったりします。

さらに同じ仏教でも師匠から受けた伝授によって内容に差があるというのも常のことです。

教義の根幹みたいな部分は同じでも、細かい作法が違うなんてのが当たり前ですし自分がいる、この四国某所なんかは本州の葬祭トレンドとは全然別モノですから、そこら辺を踏まえた上で通説的かつ、自分が習った範囲での話という但し書きがつきますが……

戒名は本来、生きてるときに仏門に入りますよっていう意思表示なんですね。

――死んだときに付ける物じゃないんですね。

蝉丸P:

古くは、平安、室町あたり。天皇家とか摂関家とか、身分の高い人たちは年を取ったら仏門に入るっていうムーブがあったんです。

得度受戒(とくどじゅかい)と言って僧侶になるための儀式をして「私、仏教徒になりました、仏門に入りました」と、そのときに証として道号や戒名を授かったんですよ。

戦国武将などに多かったのが、ある程度年を取って家督を譲るってなったら、生きてるうちに出家して名前を改めるっていうのは普通だったわけです。

――そういう文化があったんですね。

蝉丸P:

武士にせよ猟師にせよ仕事としての殺生は基本的に罪ではないと言っても、やっぱり死後のあれこれは気になるから生きてるうちに仏門に入って罪を懺悔しておくという感じですね。

あと、昔は本名にあたる諱(いみな)ってのは人前で呼ばないんですよ。

中国から入ってきた文化ですが、本名を知られると魂を支配されるって価値観があった。今も昔も個人情報を知られるのはセキュリティ的に危ないのは共通ですね。

これはドラマとか時代小説を書く人が困ってますが、当時は徳川家康を「家康殿」なんて呼ばないんですよ。

大勢の前で諱を呼ぶなんていうのは、その場で殺されても文句が言えないぐらい超失礼な行為だったけど、分かりやすさを重視するとそうせざるをえないという。

だから、家康だったら通称であった「次郎三郎殿」とか、親しければ幼名とか「内府殿」や「大御所様」とか役職名や尊称で呼ぶ。本名は肉親でもない限りは公の場所では呼ばないんですよね。

――それで戦国大名の名前はやたら長かったり、いろんなパーツに分かれているんですね。

蝉丸P:

そう。いろんなパーツに分かれてるっていうのは、書類に書く用、一般で呼ぶ用、改まったとき用とか、使い分けをしてたわけです。

その使い分けの中で「仏門に入りました」というのを表すのが戒名だった。

■「好きな文字を戒名に入れる」ことは、そもそも可能なの?

――戒名もいくつかのパーツに分かれてますよね?

蝉丸P:

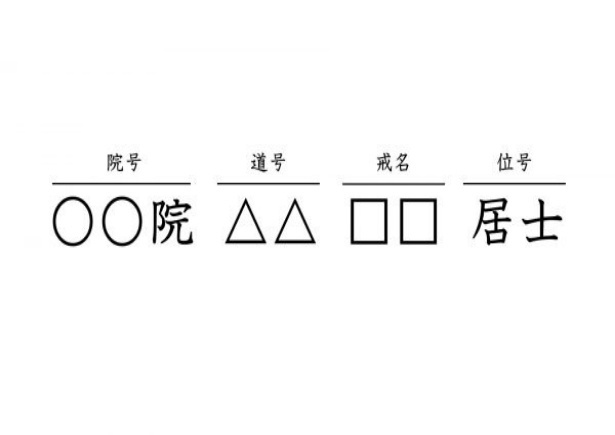

一般的な戒名で言えば、長い所から言うと院号。

院号は、元々はお寺や建物を寄付いたしましたという意味。◯◯院という建物を寄付したから「◯◯院」とか。

例えば、藤原家なら法興院っていうお寺を寄付したから、法興院◯◯◯◯居士となります。

院というのは寺の中に垣根に囲まれた院という建物を一つ丸々建てて、仏門のためにお役立てくださいって寄付したら、そこで初めて院号がついたわけです。

――実績を表す名前でもあったんですね。

蝉丸P:

そうです。で、次に来るのが道号。

道号の「道」っていうのは、仏門のこと。昔は仏教とは言わず、仏道とか仏門って言っていたから「道」の字を使うんです。

「仏教」っていうのはあくまで明治時代に「religion」、信仰っていうこの単語をどう訳すかの中で「宗教」っていう呼び方が出たからですね。

――そのときでキリスト教とか、◯◯教という言い方ができたんですね。

蝉丸P:

「仏教」もそう。神道なんかは今でも道ですけれども、昔は何かをするっていうのは、基本的には道だったんですよね。

だから仏教のことも仏教って言わないで、仏道(ぶつどう)って言ってたわけですよ。

道号は仏道に入ったとき、自分が目指す所を名前にするんです。今風ならペンネームみたいなものですよ。

例えば、悟りを求めるなら悟りを表す「覚(かく)」の字が入ったりするわけですよね。悟りの道を照らすで「覚照」とか。

で、3つ目に戒名が来るわけですわな。

戒名は仏弟子としての名前。経典とか仏教に関係のある言葉からチョイスされて、師匠につけられる名前なんです。

最近の流行りではその人の生前の名前から一文字とか入れるんですが本来は、戒名に個人の名前の一部を使うなんていうことはあんまりなかった。

院号、道号、戒名で、最後に位号って言って、居士とか大姉とか信士、信女みたいなのが入るわけです。

――4つのパーツになってるんですね。宗派によって作りは違うんですか?